2020. 3. 12. 10:51ㆍReview

<Streaming Scenery> 빌린 풍경의 값

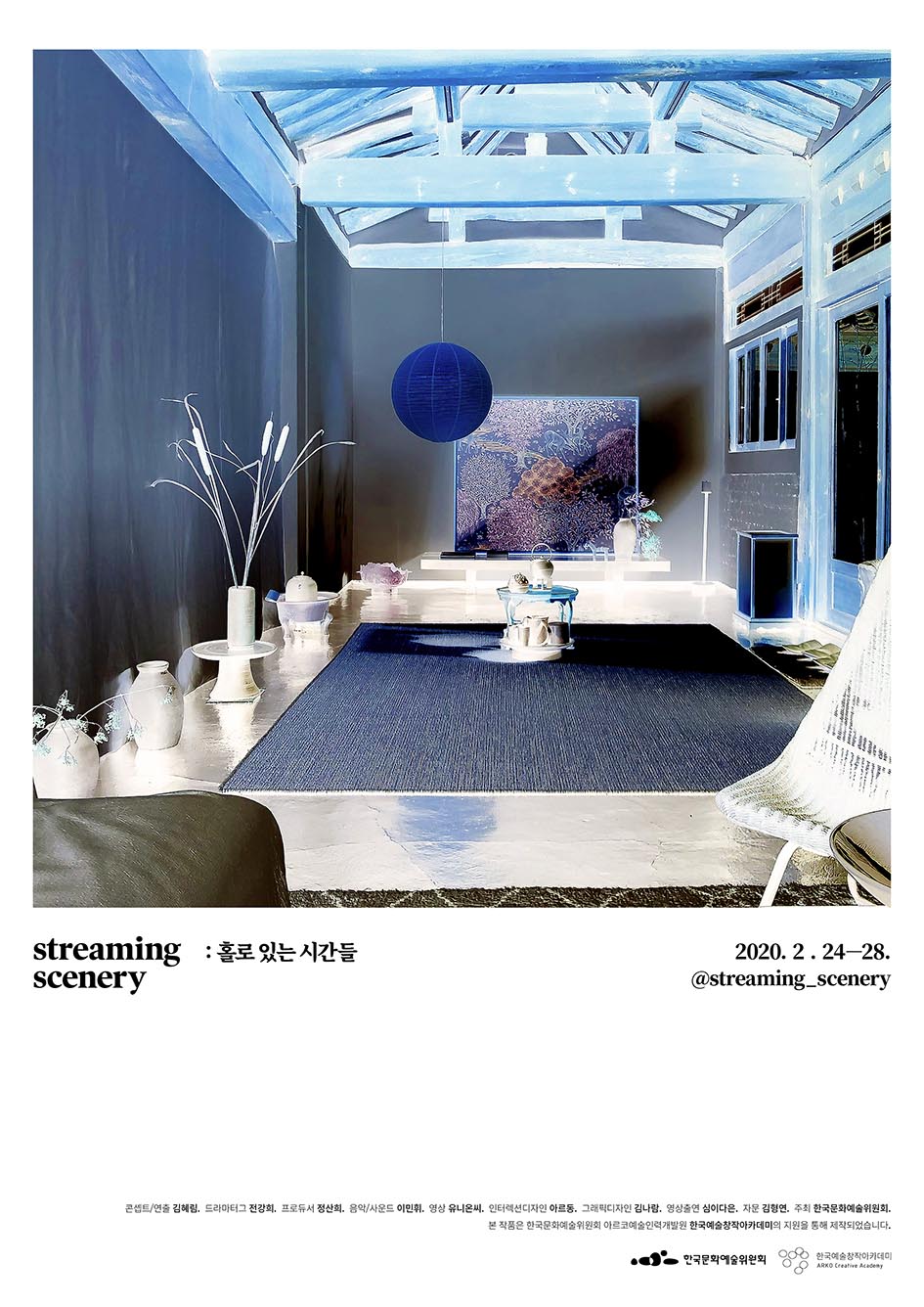

'Streaming Scenery : 홀로 있는 시간들' 리뷰

글_김세현

나름대로 인상적인 공연은 많다. 세련된 전시도 적지 않다. 하지만 <Streaming Scenery>만큼 충만할 수는 없을 것이다. <Streaming Scenery>를 따라 한 시간 남짓 머무르는 공간은 어느덧 어떤 공간에서, 나만의 그리고 우리의 ‘그곳’이 되어간다. 때로는 가장 내밀한 침실이기도, 고요한 명상의 방이기도, 하릴없이 거니는 마당이기도 하다. 누군가에게는 가장 자유롭게 발을 구르며 춤을 추는 무대였을지도 모른다. 이를테면 <Streaming Scenery>는 덧없이 흐르는 시간의 강물에 비친 내 모습을 불현듯 마주하게 되는 순간. 그리고 그런 순간이 조밀히 쌓여 일구어진 ‘홀로 있는 시간들’이다.

<Streaming Scenery>는 네 가지 경景, 차경借景, 장경場景, 자경自景, 취경聚景으로 엮어낸 무엇이다. 풍경을 바라본다는 점에서 전시를, 풍경을 펼쳐간다는 점에서 공연을 닮아있다. 차경. 김혜림이 집주인에게 빌려온 시간과 사물은 자유롭지만 조화롭게 관객을 맞이한다. 한옥 안뜰을 맴돌던 빛이 슬그머니 집안의 공작 깃털과 어우러지며 풍경을 구성하는 식이다. 어쩌면 모든 풍경은 이렇듯 누군가로부터, 어딘가로부터 빌려진 것은 아닐까 싶다. 장경. 차경은 어느새 각자의 풍경으로 관객에게 밀려든다. 섬세하게 배치된 소리와 글귀, 영상을 자유로이 따라가면 풍경은 하나의 장이자 무대로써 펼쳐진다. 과거와 현재가, 낮과 밤이 마주치고 멀어지는 사이 풍경은 정적인 이미지가 아니라 생동하는 사건으로 관객 앞에 놓인다. 자경. 관객은 이제 자신 앞에 놓인 풍경 안으로 들어선다. 내가 흩트려놓은 이부자리, 까놓은 감귤 껍질, 흰 벽을 응시하는 나의 뒷모습은 그 자체로 풍경이 되어간다. 멀찍이 물러선 관객이 아닌 온전한 나로서 풍경에 자리한다. 시작 때 주어진 핸드폰에 그 자경들을 담는다. 취경. 갈무리한 자경을 정해진 SNS 계정에 한데 모으고 실시간으로 공유한다. 각자의 풍경은 랜선을 따라 스트리밍되고 다시금 누군가에게 풍경으로 빌려질 테다. 취경에 의해 나의 풍경은 우리의 풍경으로 확장되어 간다.

이렇듯 김혜림이 풍경을 다루는 방법은 남다르다. 창조자로서 어떠한 풍경을 재단하고 점유하는 경직된 선언과는 다르다. 그대신 풍경을 관객에게 내어준다. 관객은 각자의 풍경을 구성하고 그 풍경을 다른 관객과 불특정 다수에게 다시 내어주게 된다. 풍경은 단절되지 않고 다양한 모양새로 흐르고 이어지며 사람들을 한데 품어간다. 집주인이 독자적으로 소유하던 사적 공간이 네 가지 경을 거치며 다수가 주체적으로 누리는 공유공간으로 변화해가는 것이다. 전통적인 소유와 공간의 개념을 흔든다는 점에서 <Streaming Scenery>는 현대적이며, 한편으로 도시를 거주자들이 함께 만들어가는 집합적 작품으로 본 르페브르의 사유를 떠올리게 한다. 관객들은 단순한 구경꾼이나 방문객이 아니라 풍경을 함께 일구는 협력적 거주자에 가깝기 때문이다. 그렇기에 <Streaming Scenery>은 새로운 공간을 여는 충만한 건축의 과정을 닮아있다. ‘홀로 있는 시간들’이 ‘함께 있는 시간들’로 쌓여가는 건축이랄까. 여타 형식적 실험을 고민하는 공연과는 다른 무엇으로 느껴지는 이유도 그래서다.

어떤 공간은 한 인간의 서사와 그로부터 얻어지는 의미를 통해 특정한 장소로 거듭난다. 손때가 묻어 있고, 슬픔과 웃음이 스며든 유년 시절의 방은 그래서 특별한 법이다. 하지만 오늘날 많은 경우 각자의 사연과 의미를 쌓을 장소를 더 이상 구축하긴 쉽지 않다. 그런 의미에서 우리는 모두 장소를 잃고 표류하는 이방인을 닮아있다. <Streaming Scenery>는 그런 이방인들에게 선사하는 하나의 위로다. 낯선 공간에서 나를 마주하고 나와 우리의 ‘그곳’으로 가꾸어 나가는 경험. 혼탁한 세계에서 새로운 장소를 구축해갈 삶의 방식을 김혜림은 건네는 것은 아닐까. 그가 전한 반전된 네거티브 이미지는 박제된 과거가 아니라 우리가 구축할 새로운 미래를 표상할지도 모르겠다. 그리고 그렇게 미래의 장소를 충만히 만들어가는 것, 그럼으로써 새로운 풍경을 만들어가는 것, 이름 붙이자면 창경創景이라 할 수 있을까. 바로 그것이 <Streaming Scenery>로부터 우리가 빌린 풍경의 값을 치르는 길일 것이다.

|

필자소개_김세현 천천히 해도 좋습니다. |

'Review' 카테고리의 다른 글

| [리뷰] 키라라의 그냥하는 단독공연 Final : 거기에 무엇이 있길래 (2) | 2020.07.14 |

|---|---|

| [리뷰] 나의 자판기에는 영웅이 산다 <무릎을긁었는데겨드랑이가따끔하여> (0) | 2020.06.11 |

| [리뷰] 떠나지 않고 미쳐버린 <겉돌며 맴도는 회전으로서> (0) | 2020.05.20 |

| [리뷰] 실패를 빙자한 모험의 기록 : 구루부 구루마의 집 가는 길 (0) | 2020.04.16 |

| [리뷰] 편지로 실험하는 애국적 광기 : 丙 소사이어티의 <Patriotic Insanity>를 중심으로 (0) | 2019.12.20 |

| [리뷰] 개념과 제도의 덫 사이에서 <여름과 연기> (3) | 2019.12.05 |

| [리뷰] 미정의 관계가 만들어낸 소통의 방식 <켜켜이 쌓인 나는 거짓말이다> (0) | 2019.11.18 |

| [리뷰] 서울 시민 되기, 그 불가능한 연습 <아이 서울 유, 데이 서울 미> (0) | 2019.11.18 |

| [리뷰] 탐사하는 기계, 인간의 공진화(coevolution) (0) | 2019.10.10 |