[리뷰]못 보낸 편지_민들레에게: 민수민정 <방안의 맘모스>

못 보낸 편지_민들레에게

민수민정 <방안의 맘모스>

글_자림

당신의 이름을 보았습니다. 보았다고 생각했습니다. 문을 열면, 꼭 당신이 있을 것만 같았습니다. 그러나 문은 굳게 닫혀 있었어요. 차마 손을 뻗기도 전에, 나는 그것을 예감했습니다.

이상하죠. 주변에서 들려오는 이야기들로 당신을 둘러싼 소문들을 짐작할 수 있었을 뿐, 난 당신이 어떤 모습을 하고 있는지, 어디에 있는 지 전혀 알지 못하는데 말입니다. 그렇기 때문에 당신을 찾으러 가야 한다고, 반드시 기억해야 한다고요.

기묘하게도, 내가 밟고 서 있는 이곳이 당신으로 만들어져 있는 것만 같습니다. 여기에서 나는 당신을 생각하고 있습니다.

<방안의 맘모스>는 '맘모스백화점'으로 문을 열었던 청주 중앙시장 상가의 이야기를 바탕으로 만들어진 전시다. 1970년대 구 청주역 인근의 집창촌을 배후상권으로 발달한 중앙시장의 가운데에, 초현대식 건물로 그랜드오픈을 한 곳이었다. 2개 동의 1,2층이 모두 맘모스백화점이고 3-5층은 주택으로 만들어졌으나, 집창촌이 없어지고 청주의 상권이 성안길 인근으로 옮겨가며 쇠퇴를 겪었다.

전시는 소문을 모티프로 만들어진 이민정 작가의 오브제가 전시되어있는 1층의 공간에서 시작한다.

사랑, 이라는 말로 퉁칠 수 있을까요. 아니면 생존, 이라는 말로? 생존이라 하기엔 무언가 더 있었고, 사랑이라 하기엔 무언가 석연치 않습니다. 본능은 어떨까요? 너무 좁은 단어일까요? 그렇지만 삶은 너무 넓습니다. 어찌되었든 그 무언가는 나에게 누구들을 먹이고, 나를 누구들에게 먹입니다. 이것은 누구의 의지일까요.

돌아오지 않는 대답.

그건, 내가 이 편지를 보내지 못했기 때문입니다.

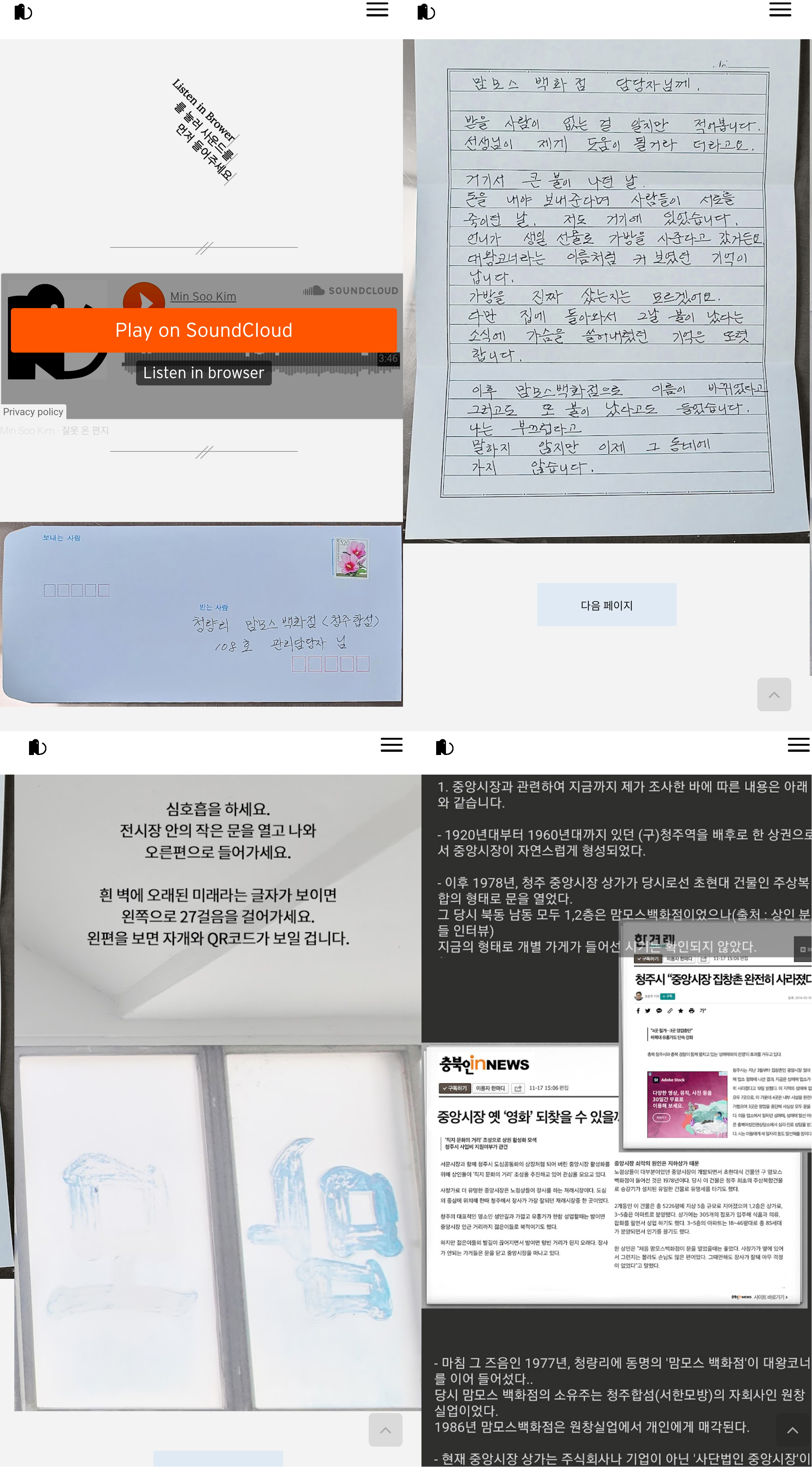

전시장 내의 작은 문 앞에 걸린 오브제의 QR코드를 스캔하면 김민수 작가의 사운드/서사 작업이 담긴 웹페이지로 연결된다. 지시문을 따라 상가 전체를 걸으며 QR코드를 스캔하고 공간을 바라보게 구성된 작업의 첫 장면은, '맘모스 백화점 담당자님께'로 시작하는 편지다.

집에서 엄마와 보내는 시간이 많던 시절, 엄마는 포크를 도자 손잡이에 끼우고, 그것을 다시 비닐에 포장하는 부업을 했습니다. 커다란 소쿠리에 가득찬 포크와 손잡이들을 나는 손으로 툭툭 치기도 하고 연주하듯 쓸어보기도 하면서 ‘새것’의 감촉을 느꼈습니다. 어떤 소쿠리는 백화점에 간다고도 했는데, 그 안에 든 것들은 함부로 만지면 안 되었습니다.

한낮의 햇볕 속에서, 쉼없이 손을 놀리는 엄마 옆에 앉아 포크가 새것이 되는 모습을 하염없이 바라보곤 했습니다. 그때 나는 당신도 보았던 것 같아요. 반짝이는 새하얀 도자 위에 노랗게 새겨진 민들레를.

웹페이지 속 편지는 청량리의 백화점에 언니를 따라 갔던 날, 그 백화점에서 큰 불이 났고 곧 이어 맘모스백화점이라는 이름으로 바뀌었다는 얘기를 전하지만, 수신인에 맘모스백화점(청주합섬) 이라고 쓴 탓인지 청주의 맘모스백화점이었던 중앙시장 상가로 도착한다.

편지를 받은 화자는 맘모스백화점은 이미 없어졌고 자신은 예술 나부랭이를 할 뿐이라며 말하지만 이내 공간의 역사를 파헤친다.

창문 사이로 해가 뉘엿 넘어가고, 가늘게 눈의 초점을 맞추던 엄마가 마침내 손을 털고 일어나 톡, 하고 거실 불을 켜며 저녁을 준비하러 가면, 나는 퍼런 형광등 불 아래서 내가 엄마를 포크로 찍어 먹으면서 자라고 있다는 생각을 했습니다. 왜 나는 충분히 따뜻한데 슬픈 기분이 들까. 이 그리운 느낌의 아픔은 무엇일까. 왜 찌릿하고 뻐근하고 시큰해지다가 미어지는 것일까. 그러면 안 되는 걸까. 그렇다면 왜…의 반복되는 우로보로스의 회로 속에서 생각들이 충돌하면, 머리에서 자개들이 서로 맞부딪히는 소리가 났습니다. 차랑, 차랑, 물이 넘칠 듯 말 듯한 감각과 함께.

먹고 싶은 게 많은 만큼 먹고 싶지 않은 것도 많았습니다. 이를테면 익힌 당근, 멜랑꼴리한, 포장된 불안 같은 것들. 그래서 부풀려지는 것들이요. 그랬어야만 했던 건지는 누구도 알 수 없으니까. 피해가는 데에만 익숙해서 도무지 뭐라 말해야 할 지 모르겠는 것처럼, 커다랗고 성가신 그 존재를 스치기라도 하면 나는 아파 칭얼대기만 했습니다.

모두가 잠을 자는 밤이면 엄마의 이따금 찡그려지는 미간을 펴 주고, 금방이라도 방 밖으로 튀어 나갈 것 같은 아빠의 코를 잡아주고 싶었습니다. 어둠 속에서 장롱의 패턴을 그리며 둥둥 떠다니는 환영의 동전들을 손에 가득 쥐고 싶었습니다.

전시공간을 채우던 투명한 오브제에는 웹페이지 속 사운드와 이미지로 나올 문장들이 담겨있다. 오브제와 비슷한 크기와 모양의 자개 조각이 상가 곳곳에서 이정표가 되어 장면을 연결한다. 웹페이지 속 지시문과 자개를 따라 상가 1층을 걷고 나면, 계단 앞에서 매머드의 멸종이유를 다룬 기사를 읽고, 편지의 뒷부분 낭독 사운드를 들으며 계단을 오르게 한다.

여전히 걷고 계신가요. 지금 오르는 계단은 위험하다고 느껴지지 않나요. 아니면 이미 너무 멀리 와서, 경사조차 가늠할 수 없을 정도로 감각이 무뎌진 건 아닌가요.

나는 걷고 있습니다. 낡아지고 빛 바랜 계단을 보며, 이제 나는 내가 누구를 먹이고 있는지 생각하게 됩니다. 그리고 왜 영화(榮華)는, 꼭 그만큼의 그림자를 지니고 있는지. 그 틈새를 벗삼아 피어나는 민들레들은 왜 늘 이토록 쉽게 흩날려 버리고 마는지요.

천장과 바닥, 벽을 보고 만지며 걸으라는 지시문에 따라 2층을 걷고 있으면, 화자의 목소리는 노래가 되어 이어진다. "너의 뼈로 집을 짓던 사람들이 너의 이름을 빌려 지은 집을 걷는다. (...) 어떤 시간도 벗겨질 수 없고 사실은 덧바르는 것일 뿐이라고 지워짐 없이 쌓이는 발걸음을 보탠다"라는 가사의 음악이 끝나면, 동선은 남동과 북동을 잇는 다리 위 돌탑 앞 의자로 이어진다

바깥을 보니 바람이 부는군요. 해도 저 너머로 건너가고 있어요. 이미 알고 있다는 듯 네온 사인이 처량하게 빛나고, 다리를 따라 걸린 현수막도 앙상하게 흔들리기 시작합니다. 나는 여전히 이곳을 서성이며 당신을 생각하고 있습니다.

당신은 모르겠지요. 당신이 나도 먹였을 것이라는 사실을. 아마도 기꺼이. 어쩌면 조금은 억지로. 그러나 애써 그것을 생각하려 하지 않으면서. 차랑, 차랑, 소리는 멈추지 않고.

흩날리는 당신과 내가 무엇을 할 수 있을까요. 내가 무엇을 하면 좋을까요. 머지 않아 나도 흩날려 버리고 말 텐데요.

다행히 아직은, 더 걸을 수 있습니다.

문을 열고, 해가 지는 곳으로 걷겠습니다. 바람 불 듯 노래를 불면서요. 작은 돌탑을 하나 쌓을 수도 있겠군요. 그마저 언젠가 흩어져 버릴지 몰라도.

필자 소개

무서워하는 게 많은 만큼 그것들을 알고 싶어 합니다.

피안으로 가고 싶으니까, 피안을 만들고 싶어요.

도망이라 하더라도 기꺼이 웃으며 뛰어가고 싶고요.

그 안에서 실을 뽑아 엮는 일들을 하게 됩니다.

저는 자림입니다.

전시 소개

일시: 2022.11.23-12.7 장소: 청주시 상당구 중앙로 26 중앙상가 참여작가: 김민수, 이민정 기획: 김민재, 장윤하 주관: 키핀 후원: 충청북도, 충북문화재단 디자인: 위아낫컴퍼니 *2022 충북문화재단 창작거점공간지원사업 |